美媒:越南在南海4年造21座岛!菲律宾成试错样本?中方早有打算

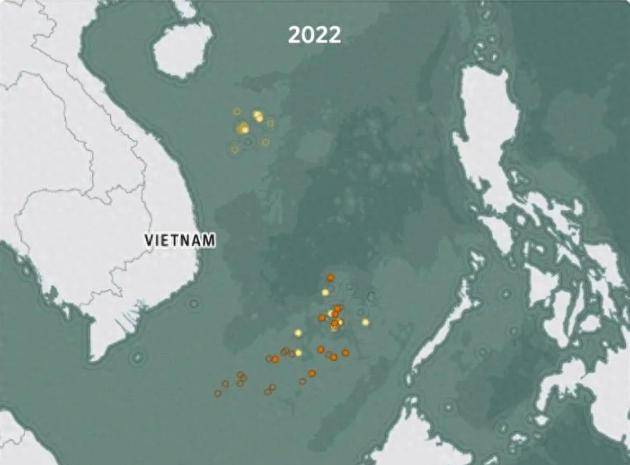

近日,美媒《华尔街日报》突然报道称,根据卫星图像和美智库的分析可知,过去4年,越南在南海秘密建成了21座人工岛,截止今年3月,吹填总面积达8.9平方公里。

这些岛屿中规模最大的已配备天然避风港、3.2公里长的飞机跑道和武器库,多艘荷兰制造的挖泥船仍在日夜不休地扩张领土。

让人震惊的是,这场持续四年的工程几乎未被国际舆论聚焦。

回顾过去十年,中国在南海的任何建设都会引发美、澳、日等国的强烈抗议,甚至联合军演施压。

而越南的21座人工岛不仅位于与中国争议海域,还与菲律宾、马来西亚、文莱的主张重叠,却未遭任何公开阻挠。

究竟为什么越南能“闷声发大财”?

其一,经济捆绑现实。

越南境内有数千家中资工厂,承担对美欧的转口贸易,若南海冲突升级,全球供应链将受冲击;

其二,越南的军事实力尚未引发周边国家恐慌。

尽管填岛规模惊人,但越南海空军力量薄弱,邻国普遍判断其无力长期固守这些前哨。马来西亚、文莱等国因此选择静观其变,而非贸然对抗。

其三,美国的掺和。

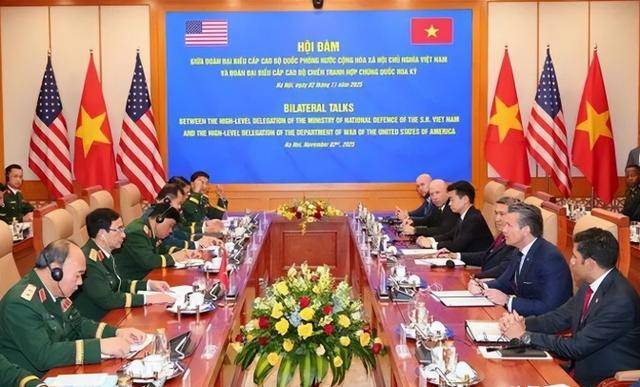

此次美媒突然曝出这一数据,有一个关键的时间点:美国防部长赫格塞思正在访问越南,高调推销军事合作,声称“支持强大独立的越南”。

显然,美方企图通过曝光越南行动,挑动中越矛盾,将越南拉入其“印太战略”阵营。正如其对菲律宾做的那样:先卖军火再谈合作,用“安全承诺”换取战略支点。

然而,越南的造岛规模虽大,但总面积仍远低于中国的16.2平方公里,且军事部署能力有限——其最先进的人工岛虽配备跑道和武器库,但海军实力难以支撑远程防卫。

展开全文

相比于中国对越南的低调处理,中国对菲律宾的回应可谓是愈发强硬。

主要是因为马科斯政府上台后,不仅向美军开放基地、部署“堤丰”导弹系统,还频繁强闯仁爱礁、黄岩岛,甚至拉拢美、澳、新西兰举行联合巡航。

对此,中国采取“硬碰硬”反制:055万吨大驱抵近监视、水炮拦截侵权船只、电子侦察船贴身威慑……

而在整个对峙过程中,美军“尼米兹”号航母未敢正面交锋,印证了解放军的区域控制力。

通过压制菲律宾,中国向周边国家传递明确信号:任何挑衅都将付出代价。这种“杀鸡儆猴”策略,既避免了与越南直接冲突,又为未来解决中越争端埋下伏笔。

也可以说,菲律宾的遭遇实则替越南等国“试了错”:无论是拉拢外部势力施压,还是武力挑衅,中国都有能力瞬间瓦解。这种威慑效果,远比外交抗议更有力。

事实上,越南也并非美国的顺从棋子。尽管接收荷兰挖泥船加速造岛,但其行动谨慎低调,避免公开激怒中国。

越南政府甚至,与中国经贸深度融合,且在地缘上毗邻,彻底倒向美国只会沦为大国博弈的炮灰。

因此,越南坚持“竹子外交”——根系牢固(独立自主),枝干灵活(与多方周旋)。

值得一提的是,越南造岛依赖荷兰技术,但受国际出口管制限制后,转向“设计许可+本土组装”模式。这种供应链脆弱性,使其难以持续扩张。

相比之下,中国凭借自主基建能力,已实现岛礁防御体系的长期固化。

目前来看,尽管越南试图在中美间保持平衡,但美国正不断加码诱惑。赫格塞思访越时直言“支持强大独立的越南”,潜台词是煽动其对抗中国。

然而越南深知,依附美国只会沦为棋子,而靠近中国却能共享发展红利。下一步如何选边,将决定南海格局。

当前南海局势处于“威慑战”与“舆论战”交织的敏感期。

美军在南海的“联合巡航”日益频繁,菲律宾的冒险行为不断升级。一旦有国家误判形势触碰中国红线(如冲击仁爱礁坐滩军舰),局部冲突可能引爆。

美国智库此时炒作越南造岛,正是想火上浇油——让中越矛盾成为新的爆点。

然而,东盟国家普遍清醒:马来西亚、印尼等国对越南造岛反应冷淡,说明地区国家更倾向通过对话而非对抗解决问题。

对中国而言,核心目标仍是“不战而屈人之兵”。

一方面通过经济合作(如《区域全面经济伙伴关系协定》)深化与东盟利益绑定;另一方面以军事威慑划清红线。

若菲律宾继续冒险,或越南误判形势跟进挑衅,南海可能从低烈度摩擦升级为局部冲突。

但长远看,中国掌控局势的能力日益增强,周边国家将逐渐认清“追随美国无真安全,合作中国有实利益”的现实。

南海棋局中,越南的暗度陈仓与菲律宾的正面冒进,实为同一场大国博弈的两面。美国煽风点火,却难掩其战略焦虑;中国步步为营,正将危机转化为契机。

从台海到南海,中国的战略逻辑始终清晰:领土主权一寸不让,但更倾向用和平手段解决问题。

评论